「最近、下腹部に違和感がある」「腟のあたりに何かが出てくる感じがする」そんな症状に悩んでいませんか?それ、もしかすると子宮脱のサインかもしれません。

子宮脱(骨盤臓器脱)は、特に出産を経験した女性や、閉経後の女性に起こりやすい状態です。恥ずかしくて相談しにくいと思うかもしれませんが、放っておくと悪化し、日常生活に支障をきたす可能性があります。今回は、子宮脱についてわかりやすく解説します。

子宮脱(骨盤臓器脱)とは?どんな症状が出るの?

まずは、子宮脱の概要や、症状を解説します。子宮脱について正しい知識を得ましょう。

子宮脱とは

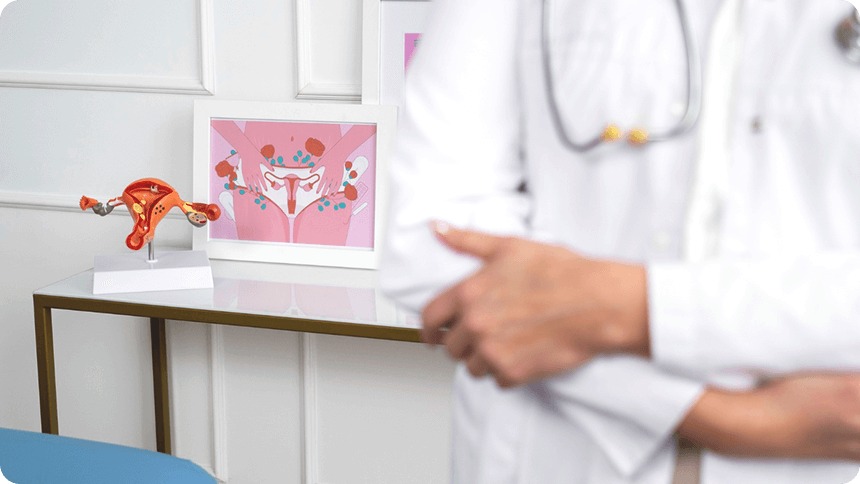

子宮脱は、本来骨盤内で支えられている子宮が、周囲の靭帯や筋肉のゆるみにより下がり、ひどくなると腟から外に出てくる状態を指します。医学用語では「骨盤臓器脱:POP(Pelvic Organ Prolapse)」とも呼ばれ、子宮だけでなく膀胱(膀胱瘤)や直腸(直腸瘤)が下がるケースも含まれます。

「病気」というよりは、「骨盤の支えがゆるんだ体の変化」と考えるとわかりやすいかもしれません。実際、出産経験者や閉経後の女性の約30~50%に、何らかの程度の骨盤臓器脱が認められるという報告もあります。

子宮脱の症状

以下の症状がある場合、子宮脱を疑いましょう。自覚しづらい初期ほど気づきにくいので、小さな違和感に注意が必要です。

- 腟内に何かが「下りてきている」感覚がある

- 腟の外にピンポン玉大のものが触れる

- 下腹部の重さ・だるさ、ズーンとした痛みがある

- 尿もれ、頻尿、残尿感、排尿困難などがある

- 便秘の悪化、排便時のいきみにくさなどがある

- 性行為中に痛みや不快感を伴う

症状が進むと歩行障害や日常動作への支障が出ることもあります。さらに進行すると、子宮が常時腟外に脱出してしまい、出血・潰瘍・感染を引き起こすリスクがあります。

子宮脱はどんな人に起こりやすい?

子宮脱の原因は、子宮や膀胱、腸などを支えている「骨盤底筋群」のゆるみや損傷、弾力の低下です。これら複数の筋肉と結合組織が弱くなると内臓を正しい位置に保てなくなり、臓器が下垂してしまいます。

特に以下のような特徴を持つ人は、子宮脱のリスクが高いとされています。

出産経験がある人

妊娠、出産時には骨盤底筋群に強い負荷がかかります。特に自然分娩は、出産時にいきみや胎児の通過で強い負荷がかかりやすくなります。自然分娩を複数回経験した人は、リスクが上がります。

閉経後の人・高齢の人

女性ホルモンであるエストロゲンは、骨盤底筋群の維持に関与しています。閉経後、高齢の方はエストロゲンが減少することにより、筋肉や靭帯が弱くなりやすくなります。

実際に子宮脱は閉経後から徐々に増え、60代が発症のピークであり、それ以降でも発症のリスクがあります。

腹圧がかかりやすい生活習慣がある人

次のような習慣や状態は、日常的に腹圧をかける原因となり、骨盤底筋への負荷を増大させます。

- 重いものを持つ習慣がある人

- 便秘がちな人

- 肥満傾向がある人(体重による腹圧増加)

- 慢性的な咳や呼吸器の病気がある人(長引く咳による腹圧増加)

こうした習慣が積み重なることで、骨盤底の支持力が徐々に低下し、子宮脱が進行しやすくなります。

血縁者に子宮脱の患者がいる人

子宮脱になりやすい遺伝子があるという報告があります。そのため、母や姉妹に子宮脱になった人がいるという方は、遺伝子的にリスクがあると言えます。

子宮脱の治療にはどんな方法があるの?

子宮脱の治療法は、症状の程度に応じていくつか種類があります。医師と相談しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

保存的治療(手術をしない方法)

軽度の子宮脱では、手術をせずに対処する治療法があります。

骨盤底筋体操を続ける

骨盤底筋体操とは、骨盤底筋群を鍛えるための専用の体操で、骨盤まわりの筋肉を鍛える方法です。続けることで症状の進行を抑える可能性があります。即効性はありませんが、2~3週間ほど続けることで効果が表れます。

まずは、骨盤底筋群を意識することから始めましょう。

重心が肛門に来るようにまっすぐに椅子に座ります。排便を我慢するイメージで、肛門を引き締めたり、緩めたりを繰り返します。

②尿道括約筋を鍛える

重心が尿道に来るように前かがみに座ります。尿を我慢する時のように、尿道を締めたり、緩めたりを繰り返しましょう。

③両方を同時に鍛える

最後は普通に座り、肛門と尿道括約筋を同時に締めます。やりにくい場合は、肛門を締めた後に尿道を締めると良いでしょう。このとき、腹筋に力を入れると効果がないため、お腹の力は抜くのがポイントです。

2秒引き締めて、4秒緩めるのを10セット繰り返します。

立って行うのが基本ですが、座ったり、仰向けなどのやりやすい姿勢でも構いません。家事や仕事の隙間時間を使って、毎日の習慣にしましょう。

より詳しいトレーニング方法は、以下のサイトも参考になります。

東京大学医学部附属病院女性骨盤センター「骨盤底筋体操(2&4体操)特設サイト」

ペッサリー(腟に入れる器具)を使用する

医師が腟に「ペッサリー」というリング状の器具を入れて、子宮が下がらないように支える処置です。

手術は不要で即日治療が可能なため、身体への負担が少ないというメリットがあります。一方で、腟内の潰瘍や出血、感染などのリスクがあるため、定期的な通院・洗浄・交換が必要です。

手術による治療

器具や体操で効果が不十分な場合や子宮が完全に脱出している場合は、手術で子宮を摘出したり、臓器の位置を元に戻す治療があります。

子宮を摘出する

古くから行われている方法です。基本的には腟から、あるいは腹腔鏡でお腹をあけずに子宮を摘出します。子宮自体を除去することで脱出を防ぎますが骨盤支持組織はゆるんだままなので、膀胱や直腸に対しての治療効果は少なく、再発率が高いというデメリットがあります。

子宮は摘出せず、メッシュを用いて支持組織を増強する

メッシュと呼ばれる網目状の膜を挿入し、降りてきた臓器をハンモックのように支える方法です。腟と膀胱、または腟と直腸の間にメッシュをいれることで、膀胱や直腸の下垂も治療することができます。腟から、あるいは腹腔鏡やロボット支援下で行う手術で、お腹をあける必要はありません。再発率は低いですが稀にメッシュが腟内に露出することがあります。

手術は通常3~7日程度の入院で行われ、術後半年・1年後などに経過を観察し、再発の兆候をチェックします。

子宮脱を予防するにはどうすればいい?

子宮脱を完全に防ぐのは難しいですが、日常のちょっとした心がけが予防になります。「年齢のせい」とあきらめず、できることから早めに対策を始めることが大切です。

腹圧をかけない生活を意識する

骨盤底筋群への負担は、日々の生活習慣の積み重ねによって少しずつ蓄積していきます。以下のように、腹圧をかけない生活を意識することで、徐々に蓄積する骨盤底筋群へのダメージを減らすことができます。

- 水分・食物繊維を意識し、便秘を改善して、過度ないきみを避ける

- 適正体重を保ち、骨盤への負担を減らす

- 咳が続くときは早めにに治療を受ける

これらの習慣を日常に取り入れると、骨盤底筋への負荷を減らし、将来的なトラブルの予防につながります。

骨盤底筋体操を日常的に行う

骨盤底筋体操は即効性はありませんが、日々行うことで将来の子宮脱のリスクを減らす可能性があります。ただし、子宮脱が進行してからの体操開始は残念ながら効果が高いとは言えません。

将来のトラブルを減らすためにも、今のうちから日々の習慣として取り入れてみましょう。

「下がる感じ」は子宮脱のサインかも?婦人科で相談して症状の悪化を防ごう

子宮脱は、命に関わる病気ではありませんが、日常生活に支障をきたすことが多い病気です。恥ずかしさから受診をためらう人も多いですが、早めの対策が大切であり、適切な治療を受けることで症状は大きく改善します。

「こんなこと相談していいのかな?」と思わず、気軽に婦人科に相談し、正しい対処方法を知りましょう。

https://odoriba.love/body/2173/

https://odoriba.love/body/2173/