「パートナーができて結婚を考えたとき」や「友人に子どもが生まれたとき」など、自分や周囲のライフステージが変化すると、「何歳まで妊娠できるのだろう?」と疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。

学校の性教育では妊娠について具体的に教わる機会が少なく、ニュースで高齢出産が取り上げられることが増えています。そのため、「妊娠しやすい年齢は何歳なのか」「高齢出産にはどんなリスクがあるのか」気になる方もいるでしょう。

今回は、妊娠に最適な年齢とその理由、高齢妊娠を選択する場合のリスクや成功させるポイントについて詳しく解説します。

女性の妊娠適齢期は何歳?

妊娠は、理論上初潮を迎えてから40代半ばごろまで可能ですが、適齢期となると話は異なります。

妊娠率の高さだけを考えれば若いほど有利ですが、安全な出産を考慮すると、10代は体が未成熟なため妊娠合併症のリスクが高く、適齢期とは言えません。

一方、35歳以上の高齢妊娠でも、妊娠中の合併症や赤ちゃんの死亡率が上昇するため、リスクが高くなります。

そのため、妊娠率と母体・赤ちゃんの安全性を総合的に考えると、妊娠に最も適した時期は20代から遅くても30代前半と考えられます。

妊娠確率が年齢とともに下がる理由は?

年齢とともに妊娠確率が低下するのは、卵子や精子の質の変化、流産リスクの増加、母体の健康リスクが影響しているためです。特に女性の場合、卵子の質の低下が大きな要因となります。

ここでは、年齢と妊娠確率の関係について詳しく解説します。

卵子の質が低下する

卵子は女性が胎児のときに作られ、それ以降新しく作られることはありません。 そのため、「卵子の年齢=自分の年齢」といえます。

卵子の中には、「染色体」と呼ばれる人の体の設計図となる遺伝情報が含まれています。通常、人の細胞には染色体が46本(23対)ありますが、卵子や精子などの生殖細胞は23本(1セット)のみを持っています。

これは、卵子と精子が受精し、23本+23本=46本となることで、正常な受精卵が形成される仕組みになっているためです。この過程がスムーズに進むことで、正常な発育が可能となります。

しかし、年齢を重ねると卵子の分裂過程でエラーが起きる可能性が高まり、染色体がうまく分裂せず、数の異常が起きやすくなります。その結果、正常な受精卵ができにくくなり、妊娠率が低下してしまうのです。

現時点の医療では、卵子の質を根本的に改善する方法はありません。 そのため、妊娠は「年齢との戦い」ともいわれています。

流産のリスクが上昇する

卵子の質が低下すると、染色体異常を持つ受精卵が増え、流産のリスクが上昇します。

流産の確率は、全妊娠の約15%(全年齢平均)ですが、40歳以上では50%以上と年齢とともに大きく上昇します。

さらに、不妊治療で最も成功率が高いとされる体外受精でも、40代での出産率は10%未満です。これは、年齢とともに受精卵の発育不良が増え、着床や妊娠の継続が難しくなるためです。

つまり、妊娠できても出産までたどり着くのが難しくなるのが、年齢の影響といえます。

母体の病気のリスクが上昇する

年齢が上がるにつれ、妊娠に影響を及ぼす婦人科疾患のリスクが増加します。

例えば、子宮筋腫は年齢とともに増加する疾患の1つで、位置やサイズによっては子宮の形が変わり、着床しにくくなるほか、早産のリスクが高まることもあります。

また、子宮内膜症があると、卵管周囲の癒着によって卵子を卵管内に取り込みにくくなったり、骨盤内環境が悪化し、受精卵の着床や成長を妨げたりすることが指摘されています。

さらに、妊娠中の合併症リスクも上がり、年齢とともに妊娠・出産が難しくなる要因が増えていくため、妊娠適齢期が重要視されるのです。

男性の年齢と妊娠に与える影響

「男性の精子は毎日作られるため、何歳でも妊娠できる」と考えている方も多いですが、実は男性の年齢も妊娠率に影響を与えます。

年齢とともに、1日に作られる精子の数が減少し、運動能力も低下します。

さらに、精子のDNA損傷率が上昇するため、受精卵の発育不良、流産のリスク上昇といった影響が報告されています。

ある研究によると、「45歳以上の男性は、25歳未満の男性と比べて流産率が約2倍」「 男性40歳以上の影響は、女性30歳以上の影響に匹敵する」とされています。

つまり、男性の年齢も妊娠成功率に大きく関係しているのです。

妊活を始めるベストタイミングは?

「妊活はいつ始めるべき?」これは、多くの人が悩むポイントです。

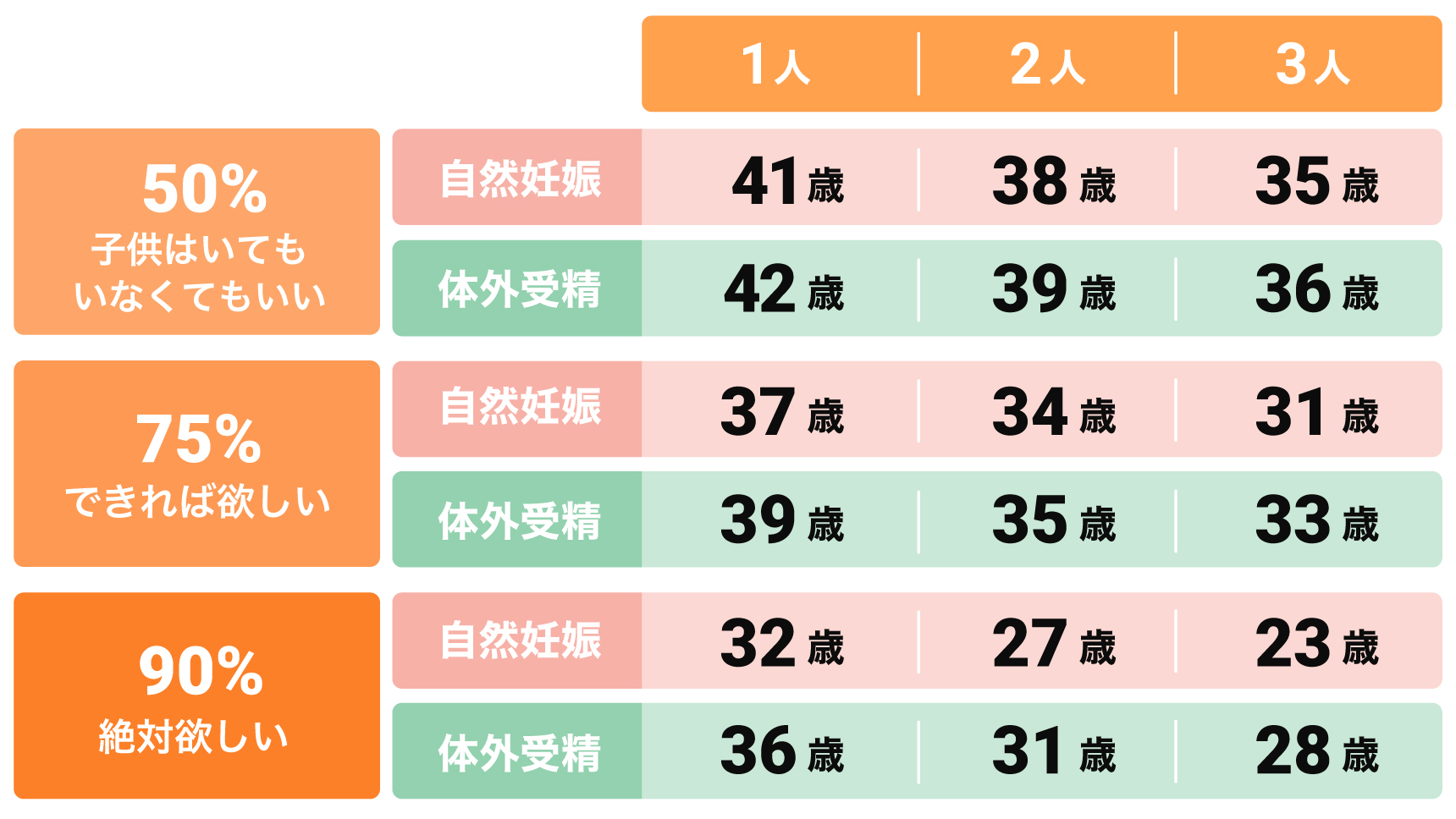

2015年に行われた研究では、1万人のカップルを対象に、女性の妊活開始年齢ごとに「1人」「2人」「3人」の子供を持てる可能性を評価しました。

この研究の結果、妊活開始年齢と子供の数の関係には明確な傾向があることが分かりました。

このデータを見ると、できるだけ自然に妊娠したいと考える場合、思ったよりも早く妊活を始める必要があることが分かります。

子供を何人希望するか、また妊娠において自然妊娠を目指すのか、不妊治療(体外受精)を検討するのかによって、妊活を始めるべきタイミングは大きく変わります。

◆ 「絶対に3人、自然妊娠で授かりたい」 → 23歳までに妊活を開始するのが望ましい

◆ 「1人は自然妊娠で欲しい」 → 遅くとも32歳までに開始

◆ 「1人いれば十分、または子供がいてもいなくてもよい」

◇ 自然妊娠を望む場合 → 41歳ごろまでに開始

◇ 体外受精を検討する場合 → 42歳まで可能

妊活の開始時期は、「何人子供が欲しいか」「絶対に子供を持ちたいか」「不妊治療をどこまで考えるか」によって変わります。

そのため、パートナーと以下の点をしっかり話し合い、計画的に妊活を進めることが重要です。

- どのくらいの期間、自然妊娠を目指すか

- 妊娠しなかった場合、不妊治療にステップアップするか

- 不妊治療を考える場合、どこまで治療を受けるか(タイミング法・人工授精・体外受精など)

年齢とともに妊娠の確率は低下するため、希望する家族計画に合わせ、適切なタイミングで妊活を始めることが大切です。

高齢妊娠を選択する場合のリスクと、成功するためのポイント

年齢とともに、母体と赤ちゃん両方にリスクが伴います。ここでは、高齢妊娠のリスクと、成功のためのポイントをお伝えします。

高齢妊娠のリスクは?

高齢妊娠(一般的に35歳以上の妊娠を指す)では、妊娠中の母体や赤ちゃんにさまざまなリスクが高まります。

① 母体のリスク

年齢とともに、妊娠中の合併症のリスクが上昇します。特に、以下の疾患は高齢になるほど発症率が高くなります。

- 妊娠高血圧症候群

- 妊娠糖尿病

- 常位胎盤早期剝離(胎盤が赤ちゃんが産まれるより早く剥がれる)

- 前置胎盤(胎盤が子宮口を覆う状態)

- 帝王切開

② 赤ちゃんのリスク

高齢妊娠では、胎盤の機能低下や卵子の質の低下により、赤ちゃんにもリスクが伴います。

- 早産・低出生体重児

- 死産

- 染色体異常(ダウン症など)

このように、35歳以降は様々なリスクが上昇するため、妊娠を考える際には十分な準備が必要です。

高齢妊娠を成功させるポイントは?

高齢妊娠を成功させるためのポイントをお伝えします。

早めの不妊治療専門クリニック受診を考える

年齢が上がるほど妊娠率は低下し、流産のリスクは上昇します。特に、37歳前後からの妊娠率低下は顕著です。

一般的に「不妊症」とは、「定期的な性交渉を1年間続けても妊娠しない状態」を指しますが、35歳を超えて妊活を始める場合、1年待つのは必ずしも適切とは言えません。

35歳以上で妊娠を希望する場合は、早めに専門医に相談することが重要と言えます。

また、2022年から不妊治療が保険適用となり、金銭面での負担は軽減されました。ただし、体外受精には回数制限があるため、計画的な判断が必要です。

体外受精の移植*回数制限

40歳未満:最大6回まで

40歳以上:最大3回まで

*移植:受精卵を子宮の中に戻すこと

体外受精を検討している方は、回数制限を考慮し、早めに決断することが重要です。

卵子凍結を検討する

「まだパートナーはいないが、将来子供を持ちたい」 「すぐに妊娠は考えていないが、将来の妊娠の可能性を広げたい」場合、卵子凍結が一つの選択肢になります。

卵子は年齢とともに老化するため、早い時期に卵子を凍結すれば、その時点の卵子の質を維持できます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

- 自費診療であり、費用が高額(1回30~40万円+毎年の保存費用)

- 凍結卵子を使っても必ず妊娠できるわけではない

卵子凍結を検討する場合は、リスクや費用を理解したうえで、専門医と相談することをおすすめします。

妊娠と年齢の関係を知って、人生の計画を考えよう

女性の社会進出が進む中、妊娠や出産をするか、またそのタイミングについて、選択肢が増えつつあります。しかし、現代医学が進歩しているとはいえ、加齢による卵子の質の低下を根本的に改善する治療法はまだ存在しません。年齢と妊娠の関係を正しく理解し、自分がどのような人生を歩みたいのか、ライフプランを考えてみましょう。

https://odoriba.love/body/3021/

https://odoriba.love/body/3021/