現在は、妊娠と年齢に関わる情報がたくさんあります。いざ妊娠を考え始めた時に、「一番妊娠しやすい年齢は?」「高齢では難しい?」「妊活をはじめるなら、まず何をしたらいい?」などの疑問が思い浮かんだことはないでしょうか。今回は、医学的なデータをもとに、一番妊娠しやすい年齢について解説します。また、年齢を問わず妊娠率を向上させる具体的な方法をお伝えします。

【結論】一番妊娠しやすい年齢は?

女性が一番妊娠しやすい年齢は、20歳代~30歳代半ばとされています。

この時期は、卵子の質が良好で、成人女性として体が成熟し、妊娠や分娩に適した体の状態が維持されているためです。

ただし、妊娠は女性だけでは成立しません。男性の年齢も妊娠しやすさに関係があると考えられています。

一番妊娠しやすい年齢を知ろう!年齢と妊娠率の関係

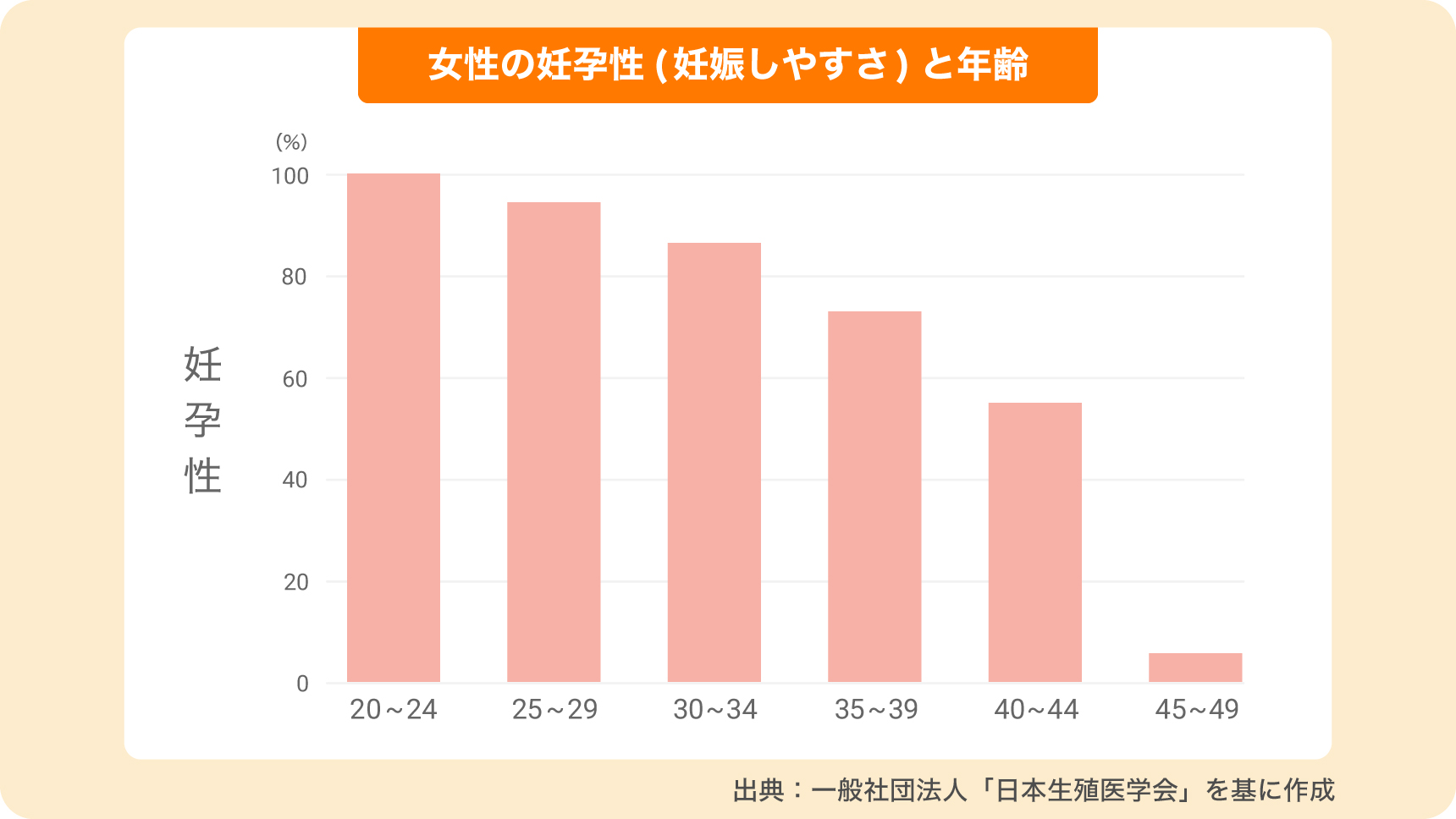

日本生殖医学会のデータによると、女性の妊娠率は年齢とともにに低下することがわかっています。さらに、男性の年齢も妊娠率に関係している可能性があることが明らかになっています。

年齢と妊娠率について、男女別に詳しく見ていきましょう。

女性の年齢別妊娠率

女性の妊娠率は、年齢とともに低下する傾向があります。

日本生殖医学会が示しているデータによると、20~24歳の不妊率を0%とした場合、年齢が上がるにつれて不妊の頻度は以下のように増加しています。

また、次のグラフは、まだ避妊法が確立されていない時代の研究データに基づき、女性の年齢と出産数の変化から「妊孕性(妊娠しやすさ)」を計算したものです。

引用元:一般社団法人「日本生殖医学会」生殖医療Q&A よくある質問Q22.女性の加齢は不妊症にどんな影響を与えるのですか?

このグラフは、「30歳を過ぎると不妊症が増える≒妊娠しにくくなる」ことを示しています。

自然妊娠に限らず、体外受精などの不妊治療を行った場合も、35歳以降は年齢とともに妊娠率が低下するとわかっています。

加齢に伴い、妊娠率に影響を与える要因として、以下のようなものが挙げられます。

年齢によって妊娠率は低下するものの、40〜44歳でもゼロではありません。つまり、「高齢だからといって妊娠しないわけではない」ということです。

体の状態には個人差があるため、「高齢だから」と諦める前に、妊娠率を上げるためにできる対策を検討してみましょう。

男性の年齢による影響

妊娠のしやすさは、女性の年齢だけでなく、男性の年齢にも影響するという報告もあります。

精巣では精子が継続的に作られますが、年齢と共に精子の質(運動率や形態など)が低下し、妊娠率に影響を及ぼすことがわかっています。

具体的には、以下のような内容が挙げられます。

このように、個人差があるものの、男性の年齢も妊娠しやすさに影響を与える重要な要素の1つだと言えるでしょう。

妊娠率をあげるためにできることは?

年齢は自分でコントロールできない要素ですが、生活習慣の改善によって妊娠しやすい体づくりをサポートできます。

理想的な生活習慣は、妊娠率を上げるための重要な要素です。

以下に具体的な方法をご紹介しますので、できることから始めてみましょう。

食生活を見直す

妊娠率を上げるために、まず取り組みたいのは食生活の改善です。

「これを食べれば妊娠する」という特定の食材はありませんが、バランスの良い食事を心がけることで、妊娠しやすい体づくりをサポートできます。

1日2食以上(できれば3食)、色々な食材を取り入れた食事を摂るようにしましょう。

鉄分やたんぱく質、カルシウム、食物繊維など、意識したい栄養素が多く含まれる食材として、代表的なものを紹介します。

レバー、赤身の魚(マグロ、カツオなど)、ひじき、大豆など

【たんぱく質】

肉、魚、卵、豆腐など

【カルシウム】

乳製品、縮緬雑魚などの小魚など

【食物繊維】

さつまいも、切り干し大根、ブロッコリー、おから、ひじきなど

本格的に妊活をはじめた方は、「葉酸」を積極的に摂りましょう。葉酸は赤ちゃんの神経系の発達に重要な役割を果たし、妊娠初期の先天異常リスクを低減すると言われています。

葉酸を多く含む食品は、ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜、納豆、いちごなどです。

厚生労働省は、妊娠を計画している女性や妊娠の可能性のある女性に対して、食事以外に栄養機能食品から1日400μgのモノグルタミン酸型葉酸の摂取を推奨しています。サプリメントも上手く活用しましょう。

適度な運動を取り入れる

妊娠・出産、その先の育児を考えると、体力づくりは欠かせません。適度な運動で筋力アップし、血行を良くするように心がけましょう。

具体的な目安は、1週間で150分の運動です。

日常生活の中で取り入れやすいストレッチやウォーキングなど、無理なく続けられる運動を選んでみてください。

睡眠時間を確保する

妊娠を目指すうえで、規則正しい生活や十分な睡眠を意識することが大切です。睡眠不足はホルモンバランスの乱れを引き起こすリスクがあるため、なるべく早寝を心がけ、生活リズムを一定にキープしましょう。

禁煙する

妊娠中の喫煙は、流産や早産、低体重児の原因になる可能性が報告されています。また、受動喫煙による健康リスクも指摘されています。赤ちゃんだけでなく妊娠する女性の健康を守るためにも、男女問わず禁煙を心がけましょう。

適正体重を維持する

やせすぎも太りすぎも、妊娠・出産には良くない影響があります。妊娠に関わるホルモンの分泌が上手くできなくなる可能性があるためです。特に肥満の場合、流産、早産、妊娠高血圧症候群などのリスクが高まるため、妊活中の体重管理は重要です。

適性体重の目安は、BMI18.5以上25未満とされています。

BMIは、体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)で求められます。無理なダイエットや急激な体重増加は避け、適正体重を維持することを目標にしましょう。

早めの不妊治療を検討する

不妊治療を考えている方は、検討だけでも早めに行うことをおすすめします。年齢を重ねるにつれ、自然妊娠の確率だけでなく、不妊治療の成功率も低下するとわかっているためです。特に35歳を超えると妊娠率が低下し、流産率は増加するため、早めの検討が重要です。

不妊治療にはタイミング法、排卵誘発法、人工授精、体外受精などの方法があります。同じ種類の治療でも、年齢が若い方が妊娠率は上がります。

2022年4月から、不妊治療(生殖補助医療)にも保険適用が認められました。ただし、「治療開始時点で43歳未満であること」という年齢制限や、年齢が上がると保険適用回数も少なくなります。こうした制限を考慮し、早めに専門医に相談することが大切です。

卵子凍結を選択肢の1つにする

妊娠しやすい年齢を知っていても、今すぐ妊娠・出産を望んでいない方もいらっしゃるでしょう。

その場合、「社会的卵子凍結」も選択肢の1つです。社会的卵子凍結とは、将来の妊娠に備えてなるべく若い年齢の卵子を凍結保存しておき、将来の生殖補助医療に使用する取り組みです。

卵子の質は加齢に伴って低下するため、なるべく若い年齢で採取した卵子を保存することが推奨されています。

卵子凍結について、こちらの記事で詳しく紹介しています。

とはいえ、卵子凍結を行っても必ず妊娠・出産できるとは限りません。凍結卵子を用いたとしても、妊娠・出産時の母体年齢が高ければ、母子へのリスクは増加することも理解したうえで、専門医に相談してみましょう。

年齢を問わず妊活はできる!まず一歩踏み出してみよう

一番妊娠しやすい年齢は、20歳代~30歳代半ばとされています。妊娠率には、女性の年齢だけでなく男性の年齢も影響を与えることが分かっています。

しかし、妊活の基本である生活習慣の見直しは何歳であっても大切です。食生活の見直しや運動習慣など、日常生活で実践できるものもたくさんあります。

また、年齢を重ねると妊娠率が低下する傾向は不妊治療であっても同様です。35歳を過ぎて妊娠を希望する場合は、早めの不妊治療の開始や、社会的卵子凍結も視野に入れてみてください。

まず自分の生活習慣を振り返り、「これならできそう!」と無理なく取り組めることから始めてみましょう。

https://odoriba.love/body/3021/

https://odoriba.love/body/3021/