婦人科系のがん検診は、区や市などの自治体からのお知らせや、会社の健診のオプションとして勧められることがあります。しかし、「何をするのかわからない」「婦人科に行くのは抵抗がある」といった理由で何となく先延ばしにしている方も少なくないでしょう。

婦人科系のがんは早期発見が可能で、早めに治療することで体に対する負担が少なくできるものもあります。そのため、定期的な検診を受けることは非常に重要です。今回は女性が受けるべきがん検診について解説します。

女性が受けるべきがん検診とは?

女性特有のがん検診は、いくつかの種類があります。会社の健診のオプションでも様々なものがあり、どの検診を受けたらいいか分からない方もいらっしゃるでしょう。

厚生労働省が推奨する、科学的根拠のあるがん検診およびその対象、検査方法、受診間隔は下記の通りです。

【検査方法】問診、マンモグラフィ

【受診間隔】2年に1回

【検査方法】問診、細胞診、内診

【受診間隔】2年に1回

【対象年齢】30歳以上

【検査方法】問診、内診、細胞診またはHPV検査単独法

【受診間隔】5年に1回

乳がん検診

乳がん検診は、40歳以上の女性に対し、2年に1回のマンモグラフィ(乳房をX線で撮影する検査)が推奨されています。アメリカの研究では、マンモグラフィ検診により、40代で15%、50〜74歳で22%の死亡率低下が認められています。

乳がんの検査方法としては、他に超音波検査があります。しかし、超音波検査単独の場合はマンモグラフィに比べて有効ではないとされており、行うのであればマンモグラフィとの併用検査がお勧めです。

また、一部遺伝的に乳がんになりやすい方もいらっしゃいます。そのような方は、併用検査がよりがんの早期発見につながります。

以前は乳房を目で見て触れるだけの「視触診」が単独で行われていましたが、死亡率の低下に大きく関与しないことが分かっています。そのため、視触診を行う場合でも、必ずマンモグラフィを併せて受けることが推奨されます。

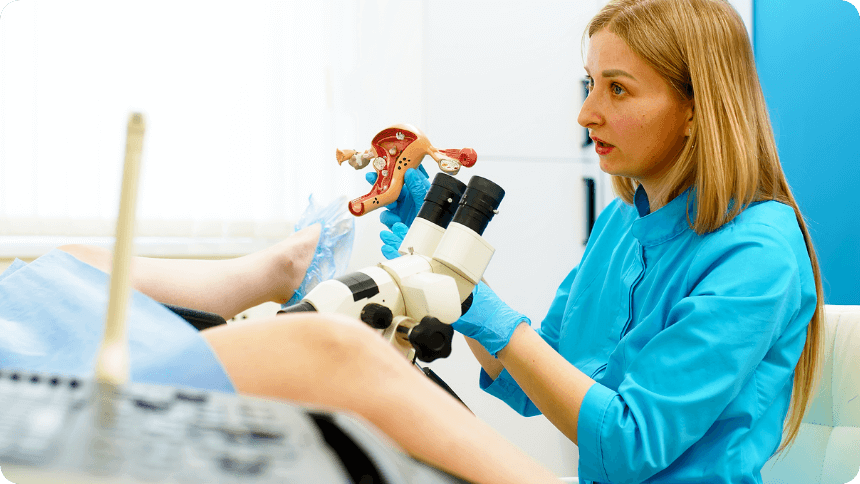

子宮頸がん検診

子宮頸がん検査は、20歳以上の女性に対し、2年に1回の内診や細胞診(ブラシで子宮の入口の細胞をこすり取る)が推奨されています。

30歳以上の女性には5年に1回のHPV検査が推奨されており、この検査では子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)がいるかどうかを調べます。陰性であれば、5年間細胞診を含めた検診を受けなくても良いため、受診の頻度が減り負担が大きく減るのがメリットです。

ただし、HPV検査は導入が進んでいる途中で、まだ実施していない自治体が多く、これから広がる可能性がある検査方法です。

子宮頸がん検診を定期的に受けることで、子宮頸がんによる死亡率を最大80%程度減少させると言われています。

妊娠中でも子宮頸がん検診は受けることができます。子宮頸がんは、妊娠、出産の時期に発症する方が多いため、妊娠初期の検査に含まれています。妊娠初期に検診を受けて早期発見できれば、万が一がんが見つかった場合でも手術の必要性や出産の時期など、母体と赤ちゃんにとって最も負担の少ない方法を検討できます。

ただし、一般的な検診施設では妊娠の可能性がある方は検査できないことが多く、妊婦検診を行っているかかりつけの病院での検査が推奨されます。

女性特有のがん、どんな種類がある?

女性特有のがんには、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんなどがあります。これらはそれぞれ異なる発症リスクや症状を持っており、一部のがんでは定期的な検診が早期発見と治療の鍵となります。

以下では、これらのがんの特徴について詳しく解説します。

乳がん

乳がんは日本人女性において罹患率が最も高いがんであり、30代後半から増加していき、40代後半と60代前半にピークがあります。乳房のしこりやひきつれ、乳汁分泌などの症状から発見されることがありますが、乳がんの方の15%が無症状と言われています。

全女性の11人に1人が一生に一度はかかるとされていますが、死亡率は女性のがんの中で第6位です。罹患率は高いものの、乳がんは早期発見できれば生命予後は比較的良好です。

子宮頸がん

子宮頸がんは子宮の入口(頸部)にできるがんで、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が主な原因です。30〜40代にピークがあり、ちょうど出産前後の時期と被るため、マザーキラーとも呼ばれています。

HPVは稀なウイルスではなく、セックスの経験がある女性の50〜80%が感染していると言われているほどありふれています。ただし、ほとんどが自身の免疫で排除でき、がんとして発症するのは、HPV長期感染者の1%未満とされています。

感染してから子宮頸がんとして発症するまで数年から10年程度かかり、その間に前がん病変と呼ばれる細胞の形態変化を起こしています。この時期に早期発見することで、適切な経過観察や治療など、進行がんになるまでに対処できます。

子宮体がん

子宮体がんは、主には子宮の内側にある、生理ではがれたり受精卵が着床する子宮内膜という組織から発生するがんのことをいいます。40代後半から増加し始め、50〜60代にピークを迎えます。

最も多い自覚症状が不正出血で、90%程度の方に症状が現れると言われています。出産経験がない、月経不順がある、肥満、高血圧、糖尿病の方はリスクが高いと言えます。

卵巣がん

卵巣がんは、子宮の左右にある卵巣から発生するがんです。卵巣がんはその発生する部位によって様々なタイプがあり、原因や悪性度、効果のある薬が異なります。

発症年齢もタイプによって異なり、中には10〜20代にピークがある卵巣がんもありますが、かなりまれで、多くは50〜60代がピークです。

「お腹が張る」という症状が出る方もいますが、多くは無症状で、進行してから発見されることが多い傾向にあります。

子宮体がん検診は受けるべき?

子宮頸がん検診は、明らかに死亡率の減少がありますが、子宮体がん検診は、死亡率減少効果に対して明らかなエビデンスはないとされています。

そのため、年齢を考慮せず、無症状の方全員に対して行うことは推奨されていません。子宮体がん検診は、半年以内に不正出血や月経異常、茶色いおりものがあるなど、リスクが高いとされる方を対象に行います。

経腟超音波で分かることは?卵巣がんは検診で見つかるの?

子宮頸がん検診とともに、オプションで経腟超音波を選択できることがあります。

この検査では、子宮筋腫や腺筋症、卵巣嚢腫や卵巣がんが見つかる可能性があります。それらの病気は、大きいものであれば内診でも見つかることがありますが、小さいものや位置によっては内診でははっきりしないことが多々あります。

生理痛がひどい、生理の量が多いといった症状がある場合は、婦人科を受診して治療まで含めた検査をすることをお勧めします。「特に症状はないけれど今の状態を知っておきたい。」と考える方や、検診以外でなかなか婦人科に行く機会がない方は受けてみてもよいかもしれません。

一方で、「卵巣がん検診」として経腟超音波検査は有効性が示されていません。以下に述べる腫瘍マーカーを含め、未だ卵巣がんを早期発見し死亡率を減少させるスクリーニング検査は存在しないのが現状です。

腫瘍マーカーとは?

腫瘍マーカーも検診のオプションとして選択できることがあります。しかし、がんを発症した人に対して、再発や転移を調べるための検査としての意義は大きいものの、一般的ながん検診としての効果は認められていません。

腫瘍マーカーは、がんだけで上昇するわけではなく、良性疾患や炎症、加齢、喫煙などの生活習慣や検査のタイミング(例えば生理中は大きく上昇する腫瘍マーカーもあります)により大きく影響を受けます。また、がんであっても腫瘍マーカーの数値が変化しない場合もあります。

そのため、「腫瘍マーカーが上昇している=がん」ではありませんし、「腫瘍マーカーが正常である=がんの可能性はない」とも言えません。

腫瘍マーカーの検査を受ける場合は、その意味を理解し、他の検査も総合してがんの有無を判断する必要があります。

定期的な婦人科健診を受けましょう!

今回は、女性特有のがん検診について解説しました。

乳がんや子宮頸がんについてはその科学的な有効性が示されており、早期発見し早めに治療することで体に対する負担を最小限にしたり、死亡率を減らすことができます。

検診が推奨される年齢になったら、定期的な婦人科健診を受けましょう。