うつっぽさと下痢は関係する?心と腸の意外なつながり

うつっぽさと下痢は、一見するとまったく別の問題のように思えるかもしれません。しかし実際には、心の状態と腸の働きには深い関係があることがわかっています。

たとえば、緊張や不安を感じたときにお腹が痛くなったり、急にトイレに行きたくなったりした経験はありませんか。こうした反応は決して珍しいことではなく、多くの人が日常的に経験しています。

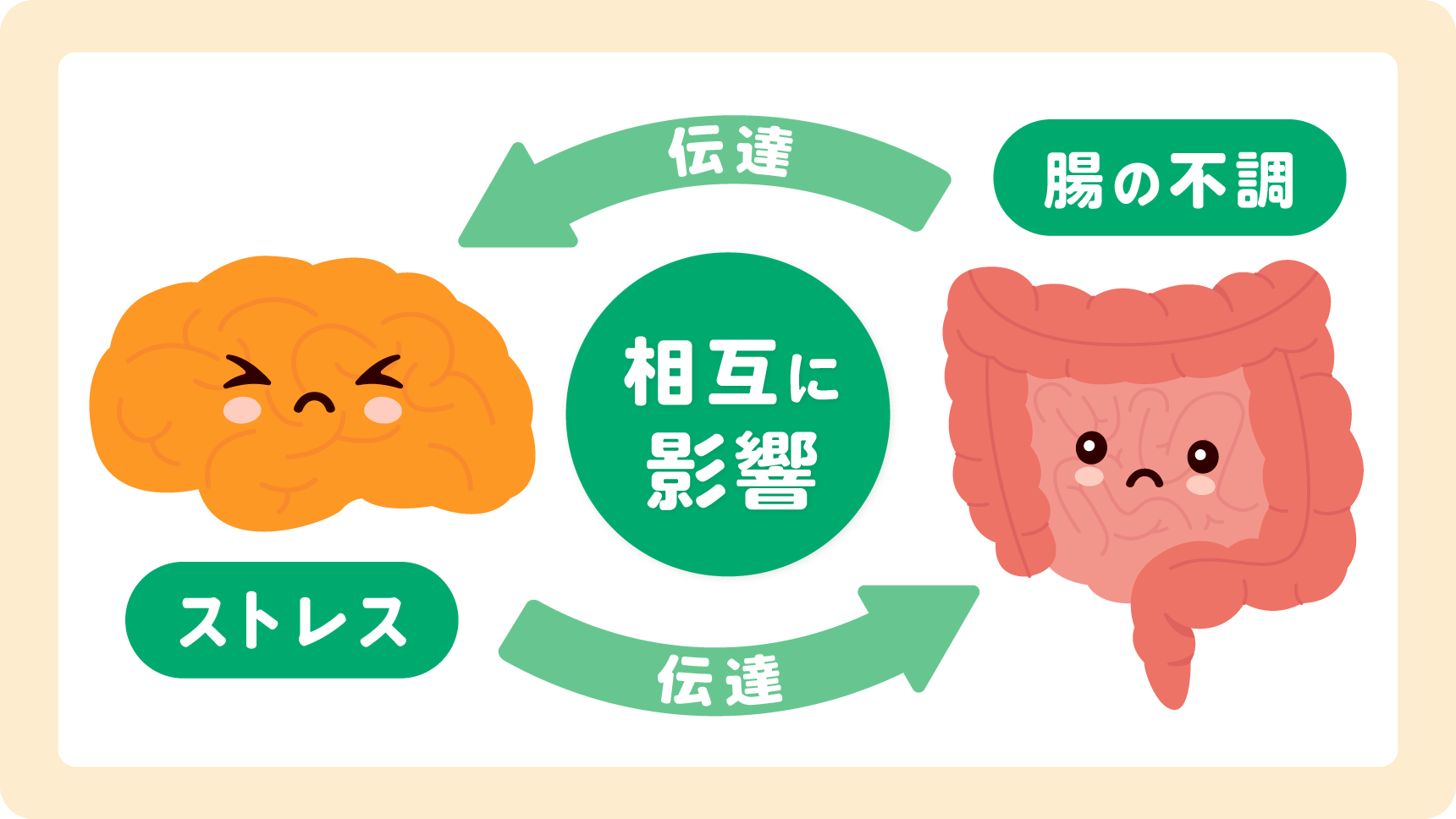

このように、「心の状態が腸にあらわれる」現象は、「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれ、近年では医学的にも注目を集めています。

次章では、この脳腸相関のメカニズムについて詳しく解説します。

「脳腸相関」とは?ストレスやうつ病が下痢・腹痛に関わる3つのメカニズム

脳腸相関とは、脳と腸が情報をやりとりし、相互に影響を及ぼす仕組みのことです。

自律神経やホルモン、免疫物質などを介して、心の状態が腸の働きに影響したり、逆に腸の状態が気分やメンタルに影響を及ぼしたりします。

なかでも、下痢をはじめとする腸の不調に深く関係するのが、次の3つのメカニズムです。

- 自律神経の乱れ

- 神経伝達物質の変化

- 腸内環境の悪化

それぞれ、順に見ていきましょう。

自律神経の乱れで腸の動きが不安定になる

自律神経は、呼吸や血流・消化などの機能を無意識にコントロールする神経系で、以下の2つから構成されます。

- 交感神経:緊張や興奮状態で優位になる

- 副交感神経:リラックス時に優位になる

腸の動きや消化液の分泌も自律神経に支配されているため、ストレスなどでバランスが乱れると腸の動きが過敏になり、下痢や腹痛といった症状が現れることがあります。

幸せホルモン「セロトニン」の乱れが腸の不調に影響する

「幸せホルモン」とも呼ばれているセロトニンは、気分の安定や睡眠リズムの調整だけでなく、消化器のはたらきなどに深く関わる神経伝達物質です。

体内のセロトニンの約90%は腸内で作られており、腸の動きや痛みの感覚を整えています。また、最近では腸内細菌が作り出すRNA(遺伝情報の一部を担う小さな物質)が、腸のセンサーを刺激してセロトニンの分泌を促すという仕組みも報告されています。

つまり、腸内環境の乱れはセロトニンの分泌を低下させ、腸の不調に加えて気分の落ち込みや睡眠の質の低下などを引き起こす要因になる可能性があるのです。

さらに、脳と腸は神経のネットワークでつながっており、迷走神経を通じて腸から脳へ情報が伝わると考えられています。この双方向のやり取りが乱れると、ストレスが腸の不調につながり、腸の乱れがさらに心にも影響を与えるという悪循環が生まれるのです。

生活習慣の乱れが腸内細菌バランスを崩す

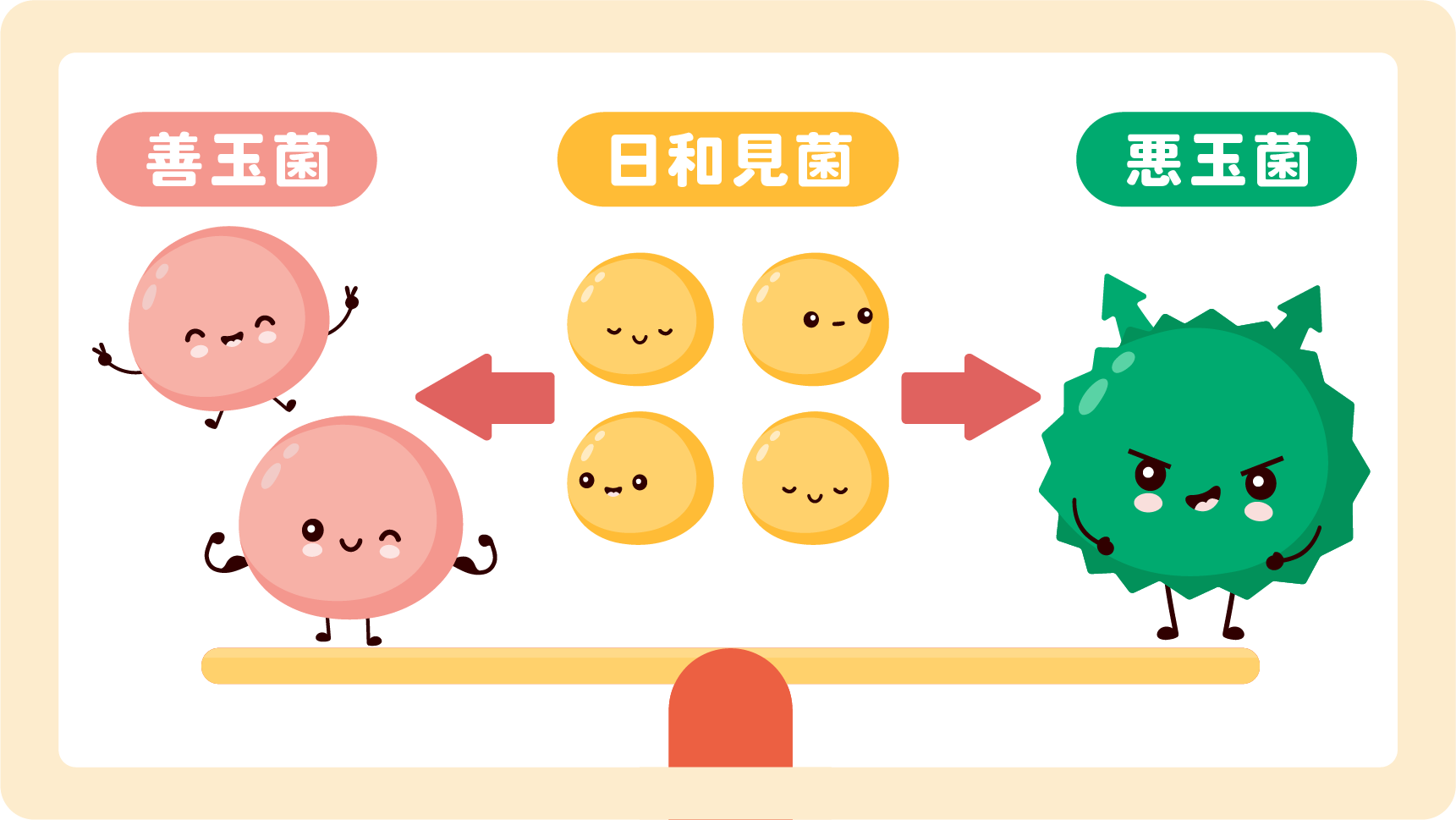

健康な人の腸内では、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(ひよりみきん)」の3種類の腸内細菌がバランスを保ちながら共存しています。

出典元:阪大微研のやわらかサイエンス

しかし、ストレス過多やうつっぽい状態では、睡眠不足や偏った食事、不規則な生活などが続くケースが珍しくありません。その結果、腸内細菌のバランスが崩れ、下痢や便秘などの腸の不調が生じる可能性があります。

さらに、腸内細菌は免疫のはたらきや神経伝達物質の産生・調整にも関与しているため、このバランスの乱れは腸の不調だけでなく、ストレスへの反応や睡眠の質などにも影響を及ぼすことがあるのです。

腸内細菌は腸の状態を神経や免疫を通じて脳に伝える重要な役割を担っており、脳腸相関において重要な存在だといえるでしょう。

気分が沈んで下痢が続くときに考えられる病気

気分が沈んで下痢が続く場合、何らかの病気が原因となっている可能性もあります。もし気になるものがあれば、受診を検討するのもひとつの方法です。

過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛や下痢、便秘などが慢性的に起こるのに、検査をしても炎症や潰瘍などの異常が見られない病気です。ストレスによって消化器症状が発症、増悪する傾向にあり、便のタイプによって以下4つの型に分類されます。

- 便秘型

- 下痢型

- 混合型

- 分類不能型

治療には、食事や生活習慣の改善、腸の調子を整える薬などが使われます。お腹の薬で十分な効果が得られなかった場合、抗うつ薬や抗不安薬、心理療法などが有効なケースもあります。

うつ病

うつ病は、気分の落ち込みや興味・意欲の低下が継続して日常生活に支障が出る病気です。

精神的な症状のほかに、下痢や食欲不振などの症状が出る方もいます。うつ病や不安障害は、過敏性腸症候群を発症するリスク要因になることも分かってきています。

治療には、脳の神経伝達物質のはたらきを整える「抗うつ薬」、不安を和らげる「抗不安薬」などが有効です。使用する薬は、現在の困りごとやライフスタイルなどに応じて、個別に調整されます。

なお、女性は男性よりもうつ病になりやすいと言われています。ライフイベントとうつ病の関係については、以下の記事もぜひ参考にしてください。

抗うつ薬の副作用で下痢が起こる可能性も

うつ病の治療をしている場合、抗うつ薬の副作用でお腹の調子が乱れる場合もあります。

セロトニンは脳だけでなく、その約90%が腸に存在しています。抗うつ薬は、脳内のセロトニン量を増やして気分の落ち込みをやわらげる効果があると同時に、腸にも影響を与える場合があります。

腸にはセロトニンを受け取る場所(受容体)がたくさんあるため、薬の影響で腸の動きが活発になりすぎて、下痢やお腹の不調につながることがあるのです。

飲みはじめに起こるケースが多く、1~2週間でおさまるケースもありますが、つらい場合は医師へ相談してみてください。

心と腸を整えるために今日からできるセルフケア

うつっぽい気持ちが続く場合、まずはセルフケアから始めてみましょう。取り入れやすいものを、いくつか紹介します。

十分な睡眠や休息を取る

十分な睡眠や休息は、自律神経の安定やストレス軽減に欠かせません。

以下の生活習慣は、心と身体の休息に役立ちます。

- 1日6時間以上を目安に、必要な睡眠時間を確保する

- 休日の「寝だめ」はせず、平日に十分な睡眠時間を確保する

- 寝付きを助けるよう、就寝の1~2時間前に入浴する

- 睡眠前のパソコン・スマートフォンの使用は控える

- 晩酌は控えめにし、寝酒はしない

無理はせず、できそうなものから取り入れてみてください。

ストレスを溜めすぎないよう心がける

ストレスは誰にでもあるものですが、溜めすぎると心や身体のバランスを崩しやすくなります。

たとえば以下のようなことを意識し、ストレスを発散する工夫を取り入れてみましょう。

- 適度に身体を動かす

- 良くないことばかりでなく、「できていること」「うまくいっていること」に注意を向ける

- 信頼できる人に相談する

身近に相談できる人がいない場合は、医師や公認心理師などの専門家や保健所、職場の健康管理センターなどを頼るのもひとつの方法です。

腸にやさしい食生活を心がける

お腹の調子がすぐれない場合、腸の負担が少ない食生活を心がけるのも大切なポイントです。

たとえば以下のような食品は、症状を悪化させる原因にもなりやすいため、日常生活で摂りすぎていないか確認してみましょう。

- 脂質の多いもの

- カフェインの多い物

- 香辛料(トウガラシ、胡椒、ターメリックなど)

- 乳製品(牛乳でお腹が緩くなる方)

また、FODMAP(フォドマップ)と呼ばれる発酵性のものやオリゴ糖などを多く含む食品(小麦、タマネギ、ひよこ豆、トウモロコシ、牛乳、ヨーグルトなど)を控えると、過敏性腸症候群の症状が抑えられるという欧米での報告もあります。

ただし、FODMAPが日本人に対してどの程度影響するかは、これからの研究が待たれる段階です。そのため、「食べるとお腹の調子が悪くなる」と感じる場合は、自分の体と相談しながら控えるのも一つの方法です。

整腸剤やサプリメントを取り入れる

ビフィズス菌や乳酸菌を含む整腸剤や発酵飲料、サプリメントなどを取り入れるのもひとつの方法です。腸内環境が整うことで、お腹の不調が和らぐケースもあります。

ただし、取り入れても改善が見られない場合は早めに受診し、より症状に合わせた薬を処方してもらうようにしましょう。

病院に行くか迷ったら?受診の目安と診療科

気持ちの波や下痢は、誰にでも起こる症状です。しかし、以下のような状態なら、受診の必要があるかもしれません。

- 週に1回以上、便秘や下痢などの症状をともなう腹痛が出ている

- 下痢やうつっぽい気分によって、日常生活に支障が出ている

- いつもと違う気分の落ち込みが10日から2週間以上続いている

受診先は、下痢症状が中心の場合は消化器科、気分の落ち込みが強い場合は精神科・心療内科です。かかりつけのクリニックがある場合は、一度相談してみるのもよいでしょう。

症状がつらいときは無理せず医師へ相談しよう

心と身体は密接に結びついており、心の不調が腸に、腸の不調が心に影響を与えるというメカニズムは決して珍しいことではありません。

不調が続く時には、見えづらい原因が隠れていることもあります。

まずはしっかり休む、食生活の改善やストレスを溜めないよう心がけるなど、できる範囲のセルフケアから始めてみましょう。それでも改善が見られない場合は、医師など専門家に相談することを検討しましょう。

無理をせず、ご自身のペースで取り組んでみてください。

https://odoriba.love/mind/2454/

https://odoriba.love/mind/2454/