女性特有の病気を保障する医療保険について、加入すべきか気になっている方も多いのではないでしょうか。特に20代・30代では、「まだ若いから必要ないかも」「普通の医療保険だけではだめなのかな」と、迷う方もいらっしゃるでしょう。

今回は、女性特有の病気にかかわる医療保険の必要性や、メリット・デメリットを解説します。

女性特有の病気に特別な保険はいらない?

女性特有の病気に備えた特別な保険が必要かどうかは、人によって異なります。

日本は国民皆保険制度をとっているため、全ての人が何らかの公的保険に加入しています。また、民間の医療保険でも、基礎となる主契約でカバーできる部分があります。

保険の必要性は、以下のような要素で変わってきます。

メリットやデメリットを考慮し、ご自身のライフスタイルやリスクに合わせて判断することが大切です。

女性特有の病気とは?20代・30代でもリスクはある

女性は、ライフステージによってかかりやすい病気が変化します。20代・30代だと「まだ若いから大丈夫!」と思いがちですが、若い年代でかかりやすい病気もあるため油断できません。

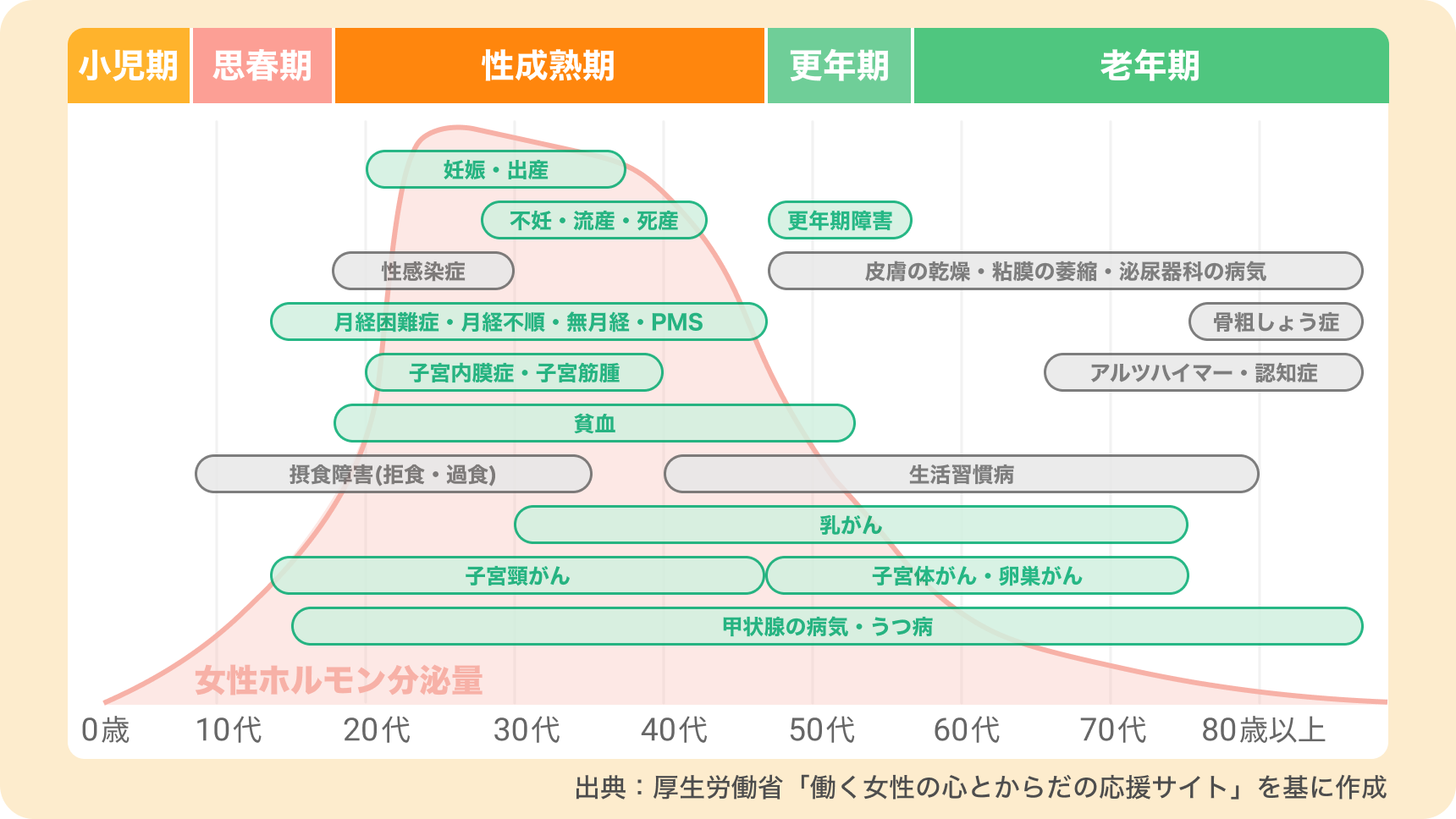

以下の図を見てみましょう。

出典:働く女性の心とからだの応援サイト「女性ホルモンとライフステージ」

乳がん・子宮がん・子宮筋腫・帝王切開・甲状腺の病気などは、20代〜30代でも発症する可能性があります。

以下は、それぞれの病気の特徴です。

【子宮頸がん】

【子宮筋腫】

【甲状腺の病気 (バセドウ病や橋本病)】

【子宮内膜症】

【卵巣のう腫】

病気や治療法にもよりますが、女性特有の病気や、女性に多い病気で治療費が高額になる可能性もあります。

【乳がんの場合】女性特有の病気の費用はいくらかかる?

実際に病気になった場合、どのくらいの医療費がかかるのか、乳がんを例に挙げ、具体的に見てみましょう。

乳がんと診断されて治療を行う場合、自己負担費用の目安は以下となります。

【平均在院日数】 約9.4日

【自己負担費用の平均】 約19.5万円(9.4日×20,700円)

また、別のデータでも自己負担費用の平均が19.8万円と報告されていることから、約19〜20万円程度と考えられるでしょう。

乳がんはステージによって治療内容が異なり、かかる費用も変わってきます。また、年齢が上がるほど在院日数は増える傾向にあり、医療費は平均より高額になる可能性があります。高額療養費制度を利用すると自己負担額は一定に抑えられるものの、経済的な負担がかかるでしょう。

さらに、治療が長期化すると、通院費や収入減など、医療費以外の負担も発生します。

一人ひとりの置かれている状況によって必要な費用は大きく異なるため、自身のリスクに応じて適切な備えを検討することが大切です。

女性向け保険の加入を検討すべき人

以下のような状況にある方は、女性向け保険の加入を検討してもいいかもしれません。

妊娠・出産の予定がある人

妊娠・出産のリスクに備えたい人は、女性向け保険の加入を検討すると良いでしょう。帝王切開や妊娠高血圧症候群など、妊娠・出産に伴うリスクがあり、これらの医療費をカバーできる女性向け保険があります。特約によっては不妊治療がカバーされることがあります。

加入後一定期間は保証が受けられなかったり、妊娠・出産でトラブルを経験した後では、保険会社によっては保険加入を断られたり、妊娠に関する保障が受けられないこともあるため、注意が必要です。

がんの家族歴がある人、リスクが心配な人

乳がんや子宮がんのリスクが気になる人は、女性向け保険の加入を検討する価値があります。

乳がんは家族歴があるとリスクが高まるとされ、家族歴に関係なく、30代後半以降で乳がんや子宮がんのリスクは増加傾向にあります。

長期の治療や入院による負担が発生するため、備えが必要です。

貯蓄が少なく、急な医療費負担が難しい人

まとまった医療費を払うのが難しい人は、女性向け保険の加入を検討しても良いでしょう。

治療費を貯蓄でカバーできない場合は保険で支払えるためです。特に、長期治療が必要になった場合に心強い備えとなるでしょう。

フリーランスや個人事業主など、長期療養時の収入減が不安な人

長期休業時の所得保障が少ない方は、女性向け保険の加入を検討してみましょう。

会社員と異なって長期休業時の所得保障が少ないケースが多く、収入が不安定な場合は治療費だけでなく生活費の確保も課題です。

女性向け保険に加入するメリット・デメリット

ここでは、女性向け保険加入のメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

経済的な安心感が得られる

高額な医療費が発生しても、保険で経済的負担を軽減できます。入院・手術のほか通院治療費もカバーするものなど、幅広いケースに対応していると考えて良いでしょう。

症状が軽いうちに治療に踏み切れる

医療費の心配をせずに早期治療を開始できるため、重症化を防げる可能性があります。

治療法の選択肢が増える可能性がある

先進医療や自由診療など、公的保険ではカバーされない治療を選びやすくなり、経済的な理由で治療を妥協しなくて済む可能性が高まるでしょう。

デメリット

保険料の負担が増す

保険の主契約に加えて女性向け保険の保険料がかかるため、家計の負担になる場合があります。また、契約内容によっては年齢と共に保険料が上がります。

補償内容が通常の医療保険と重複することがある

女性特有の病気であっても、主契約の医療保険でカバーされている保障内容があります。重複して加入すると無駄な支出になるかもしれません。加入を検討する際は、内容をよく確認しましょう。

公的な制度でカバーできる場合もある

高額療養費制度などを利用すれば、一定額以上の自己負担を抑えられる可能性があります。また、傷病手当金など収入面の公的支援制度もありますので、該当する場合は利用しましょう。

女性向け保険の必要性を考えるポイント

続いて、女性向けの保険の必要性を考える時に意識したいポイントをご紹介します。

通常の保険でカバーできるのはどこまでか

女性向け保険を検討する前に、現在加入している保険でどこまで保証されるのかを確認し、さらに手厚い保障が必要かどうか検討しましょう。女性特有の病気に対しても、通常の医療保険の入院・手術の保証やがん特約などでカバーできる場合があります。

既存の保険で十分にカバーされていれば、新たに女性向け保険に加入する必要性は低くなります。

入院・手術・通院治療の保障内容、先進医療特約の有無、がん特約の有無と内容といったことをチェックしましょう。

ライフプランとの整合性はとれているか

今後のライフプランと照らし合わせ、長期的な視点で必要な保障を検討しましょう。

妊娠・出産の予定、家族歴、治療と仕事の両立の可能性、将来の見込み収入など、将来の変化を見越しながら、必要な保障を選ぶことが大切です。

保険料と生活費のバランスはとれているか

保険料が家計を圧迫しては本末転倒です。適切なバランスを考えましょう。

生活費に占める保険料の目安として、手取り月収の3~10%、年収の5~7%程度とされています。無理のない範囲で加入することが大切です。

貯蓄で医療費をまかなえるか

貯蓄が十分にあれば、必ずしも保険に加入する必要はありません。とはいえ、治療法や入院期間によって医療費が高額になることもあるため、治療中に収入が途絶えた時の生活費の確保が必要です。

もし保険に入ろうと考えた場合、貯蓄型を選ぶのも一つの方法です。一定の年齢や期間に達した時に支払った保険料が戻ってきたり、「お祝い金」という形でお金を受け取ったりできます。

保険を活用するか、貯蓄で備えるか、自身の状況に応じて判断しましょう。

女性向け保険が必要かどうか、合理的に判断しよう

女性向け医療保険は、「なんとなく不安だから」「周りが入っているから」という理由だけで加入するものではありません。具体的なリスクと費用を理解した上で、自分に本当に必要かどうかを合理的に判断することが大切です。

保険はあくまでもリスクに対する備えの1つであり、全ての不安を解消するものではありません。定期的な健康診断や健康的な生活習慣を心がけることも、同じように重要な予防策です。自分のライフスタイルやリスク、経済状況に合った保障を選び、安心して生活できる環境を整えていきましょう。

https://odoriba.love/body/3168/

https://odoriba.love/body/3168/