「子どもを産んで育てるってとっても幸せなことなのに、どうしてこんなにつらい気持ちになるんだろう?」

「これってうつ病なのかな?」と悩んでいませんか?

実は、つらい出来事や悲しい経験だけがうつ病のきっかけではありません。

この記事では、女性特有のうつ病の原因や対処法を解説します。女性とうつ病の関係を学んでいきましょう。

うつ病とは?

まずは、うつ病の全体像を把握していきましょう。うつ病を発症するしくみと症状について解説します。

うつ病のしくみ

実のところ、うつ病が引き起こされるメカニズムはまだ明らかになっていませんが、仮説の1つに「モノアミン仮説」があります。

モノアミン仮説とは「脳内のモノアミン(ドパミンやノルアドレナリン、セロトニンなど)の機能が低下したり欠乏したりすると、うつ病を発症するのではないか?」という考えです。モノアミンの機能低下や欠乏には、モノアミンの遺伝子多型やストレスなどが要因として示唆されています。

モノアミンは脳内で情報を伝える役割を果たしており、その量が減ると、気持ちのスイッチがうまく入らない、やる気が起きないなどの症状につながると考えられています。

うつ病の引き金になるストレスは、人間関係などの心理的ストレスもあれば、病気や女性の月経・妊娠・出産のような身体的ストレスもあります。

また、生活環境や仕事環境、性格など、多岐にわたる要因がうつ病発症に関わっていると考えられています。

うつ病に見られる症状

うつ病に見られる症状は、大きく分けて精神的な症状と身体的な症状の2つです。

【身体的症状】

上記は一例で、全ての症状が出るわけではなく、個人差があります。

日常的に悲しい気分になることや、やる気が出ないことは誰にでも起こり得ます。しかし、これらの症状が長く続く場合は早めに医療機関に相談しましょう。

女性は男性の2倍、うつ病になりやすい?

女性は男性に比べ、うつ病にかかるリスクが2倍高いと言われています。

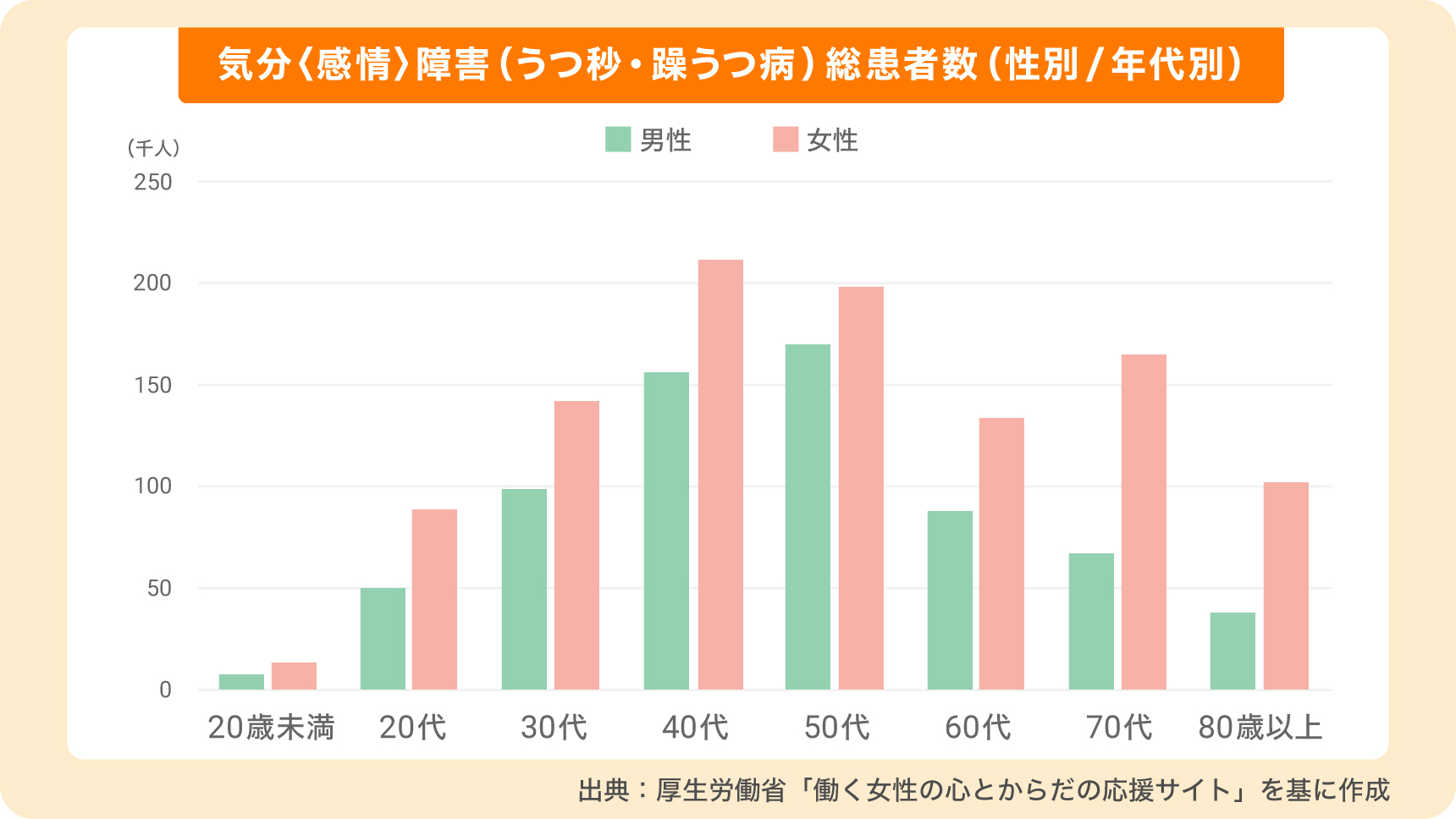

令和2年に厚生労働省が行った調査によると、日本のうつ病患者数(躁うつ病を含む)は約172万人に上ります。

この内訳を見てみましょう。棒グラフの緑が男性、ピンクが女性の患者数です。

出典元:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」女性のうつ

この調査から、20歳未満から80歳以上までの全ての年代で、男性よりも女性の方がうつ病患者が多いことが分かります。

特に「20歳未満や70代、80歳以上の女性は、男性の2倍以上の割合でうつ病患者が多い」という結果が明らかになりました。この傾向は、日本だけでなく世界中で確認されています。

女性がうつ病になりやすい原因の1つに、結婚、妊娠・出産、育児、介護などのライフイベントが挙げられます。

男性の積極的な育児参加が進んできたものの、これらのライフイベントにおける女性の負担が依然として大きいことが、うつ病リスクを高めている一因だと考えられています。

女性がうつ病になりやすい時期とは

女性がうつ病になりやすい時期は、主に女性ホルモンバランスの変化に関係しています。次に、注意すべき「女性がうつ病になりやすくなる時期」について解説します。

思春期

思春期には、女性ホルモンであるエストロゲンの一種である「エストラジオール」の分泌が増えます。このエストラジオールの分泌増加とうつ症状の出やすさには、関係性があると考えられています。

「第二次性徴」と呼ばれる身体の変化が起こるのもこの時期です。近年の研究では、発育のタイミングが早い女性は、抑うつ傾向が高いことが分かってきました。

多くの女性が「スレンダーな体型を美しい」と認識する一方で、成長に伴う身体の変化が「なりたい体型」と異なる場合があります。

このギャップから、自分の体型に自信が持てなくなることも全くないとは限りません。その結果、人前に出るのが億劫になり、うつ病のきっかけになると考えられています。

月経前

月経のある女性の体内では、毎月大きな女性ホルモンの変動が起こります。

この女性ホルモンの変化により、月経の3〜10日前から精神的・身体的な症状が現れるものが月経前症候群(PMS)です。

PMSの中でも、特にイライラやゆううつといった精神的な症状が強いものを月経前気分不快障害(PMDD)と呼びます。

妊娠中・産後

ホルモンバランスの変化に加え、女性の身体に大きな影響を及ぼすのが妊娠・出産です。妊娠中は約10%、産後は10~15%の女性にうつ病が見られます。

妊娠中のマタニティーブルーは、通常1~2週間で改善しますが、産後うつ病の症状は2週間以上続くのが特徴です。

特に、マタニティーブルーを経験した女性は、産後うつ病を発症するリスクが高いと報告されています。

産後うつ病は、出産後4週以内に起こることが多く、要因の1つとして、夜中に何度も起きて赤ちゃんのお世話をするため、著しい睡眠不足になることが挙げられます。

更年期

更年期は、閉経前・後それぞれ5年間の計10年間を指し、女性ホルモン変化によるうつ病発症のリスクが高い時期です。

閉経は、ある日突然起こる現象ではなく、エストロゲンという女性ホルモンの量がだんだん減っていくことによって起こります。更年期に減少するエストロゲンは、主に以下の3種類があります。

【エストロン】

【エストリオール】

更年期のうつ病は、上記3種類のエストロゲンの減少と関係があると考えられています。

また、閉経を迎える40代~50代は、子どもの養育や親の介護などのライフイベントが重なりやすい時期です。さらに、仕事で重役を任されたり病気が見つかったり、予期せぬ出来事が起こることもあるでしょう。

こうしたストレス要因も、うつ病を発症しやすい理由と考えられています。

女性のライフステージに合わせたメンタルケア

女性がうつ病になりやすい時期にどのように向き合って過ごせばよいの?という方に向けて、不安定になりやすい時期に心がけたいメンタルケアについてお伝えします。

思春期における心のケアと向き合い方

思春期には胸のふくらみや皮下脂肪が付いてくるなど、身体の変化が起こります。他人の目線も気になる時期であり、戸惑いを感じることもあるでしょう。

しかし、身体の変化は正常な成長の一環です。身体の発達には個人差があるため、周りと比べる必要はないことを学びましょう。

また、戸惑いを感じたときには、信頼できる大人に相談するのも一手です。相談相手は、必ずしも親である必要はありません。自分が話しやすい相手に、悩みを打ち明けてみましょう。

妊娠中~産後のメンタルケアと支援の活用

妊娠が分かったら、パートナーと共に家事や育児のバランスを見直す機会を設けましょう。

妊娠中〜産後は女性のホルモンバランスが大きく変化するため、パートナーの支えが欠かせません。あらかじめ、お互いの役割分担など、2人で話し合っておきましょう。

メンタルに不調を感じた場合は、家族や出産した病院、自分が住んでいる地域を担当する保健師に相談してください。

産後うつ病のママは、自分からケアを求めないことも多い傾向にあります。そのため、妊産婦が近くにいる方は、積極的に関わりを持つことも重要です。

更年期のメンタルケアとサポート

更年期は体調の変化に加え、仕事や子育て、親の介護などが重なりやすい時期です。

介護をしている場合は、精神的・身体的な負担がかかり過ぎないよう、家族と話し合いながら調整することが大切です。また、更年期の体調変化を感じた場合は、家族に伝えておくとサポートや理解を得やすくなります。

頼れる人がいない場合は、介護が必要な方が住んでいる地域の自治体や介護サービスに相談することも選択肢の1つです。こうした外部のサポートを利用することで、自分の負担を軽減できる可能性があります。

うつ病かな?と思ったら

「うつ病かもしれない」と感じたら、まずは近くの精神科や心療内科を受診しましょう。かかりつけ医がいる場合は、その先生に相談してみるのも良いですね。

受診するべきかどうか迷っている場合は、保健所や保健センター、都道府県の精神保健福祉センターの相談窓口も活用できます。

また、全国共通の相談ダイヤル「こころの健康相談統一ダイヤル」があります。この相談ダイヤルに電話をかけると、地域の公的な相談窓口につながります。

1人で悩んでいるよりも、悩みを話してしまった方が気持ちが軽くなったりスッキリしたりすることもあります。身近な人や相談窓口など、誰かに話すことで解決の糸口が見つかるかもしれませんので、1人で抱え込み過ぎないようにしましょう。

女性がうつ病になりやすいライフステージを把握し、自分に適したケアを取り入れよう

女性は、男性よりも2倍うつ病になりやすい傾向が明らかになっています。その原因として、思春期や月経、妊娠・出産、更年期に伴うホルモンバランスの変化や、ライフイベントによる環境変化が考えられます。

人生において、ライフイベントは誰にでも起こるものです。日ごろからストレスを溜めこまないよう、自分に合ったメンタルケアを見つけておきましょう。

うつ病は珍しい病気でもなく、精神力の強弱に関係するものでもありません。少しでも不安を感じたら、相談窓口を利用したり医師に相談したりして、早めの対策を行うことが肝心です。

https://odoriba.love/body/2338/

https://odoriba.love/body/2338/